Per Maurizio Pallante, fondatore del Movimento per la Decrescita Felice, la crisi e la recessione che sta colpendo le diverse nazioni del nostro pianeta ha solo due sbocchi: la decrescita felice (cosa diversa dalla recessione) o la guerra. Forse avrà torto, ma un dato fa riflettere. Dalla crisi del ’29 se ne uscì solo con la Seconda Guerra Mondiale.

Ci sono due modi per uscire dalla crisi, uno è la decrescita l'altro la guerra

In questi giorni in televisione si parla incessantemente di crisi e di recessione. Per Maurizio Pallante siamo veramente in crisi o è un’invenzione mediatica?

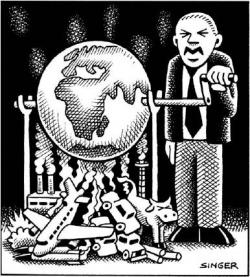

“Siamo veramente in crisi ed è una crisi più grave di quella del ‘29 perché questa volta alla crisi economica e finanziaria si aggiunge la crisi ambientale nella sua duplice veste di esaurimento o comunque rarefazione delle risorse e incremento delle varie forme di inquinamento e dell’effetto serra”.

Dal punto di vista economico qual è il fattore di crisi reale?

“In un sistema economico fondato sulla crescita che ogni anno deve produrre sempre di più, la capacità di assorbire, di comprare tutto quello che viene prodotto, diminuisce progressivamente fino al momento in cui l’offerta supera sistematicamente la domanda. La crisi è partita in conseguenza del fatto che le banche americane hanno dato dei mutui per comprare case alle famiglie americane che non avevano soldi per poterli restituire; si sono comportati in questa maniera perché così sostenevano le industrie dell’edilizia e facevano salire una domanda che il mercato non avrebbe espresso e consentivano alle offerte di case di poter essere assorbite.

Nel momento in cui le persone che hanno avuto il mutuo non sono state più in grado di pagarlo, le banche hanno cominciato a requisire le case e a metterle sul mercato. Ma mentre nella fase precedente dando dei mutui tenevano alta la domanda e quindi anche i prezzi, nella fase successiva - vendendo le case - aumentavano l’offerta senza che ci fosse una rispettiva domanda in grado assorbirla; quindi il prezzo delle case è crollato e si è scatenata una doppia crisi: quella dell’edilizia e quella della finanza americana che si è poi estesa rapidamente a tutto il resto del mondo”.

In questa situazione molto problematica di crisi economica ed ambientale, qual è la ricetta o la proposta del Movimento per la Decrescita Felice?

“Qualcuno dice che siamo in una fase di decrescita e che quindi noi abbiamo ottenuto il nostro obiettivo. Quello che in molti non hanno ancora capito è, invece, che tra la recessione e la decrescita c’è la stessa analogia che c’è tra chi digiuna perché non ha da mangiare e chi digiuna perché vuol fare una dieta. Chi digiuna perché non ha da mangiare, non fa una libera scelta e sta peggio. In una società fondata sulla crescita della produzione, la recessione è una cosa non voluta, che peggiora tutto il quadro sociale ed economico della società.

Chi fa una dieta, invece, fa una libera scelta e lo fa per migliorare le condizioni della sua vita. La decrescita è una libera scelta di cosa produrre, di cosa non produrre più, e come produrre ciò che si decide di continuare a produrre".

La crisi è reale, per Maurizio Pallante ed è intrinseca a come è stata gestita la società della crescita

In che maniera, quindi, la decrescita può essere la via d’uscita della recessione?

“La decrescita è la diminuzione della produzione e del consumo di merci che non sono beni. Ad esempio, se si lavora per rendere una casa più efficiente, diminuisce la produzione di gasolio in più che si consuma in una cosa mal costruita che disperde. In questo modo si crea occupazione, si rilancia l’economia attraverso una riduzione dell’importazione di petrolio e il trasferimento dei soldi che si risparmiano in salari e stipendi per le persone che lavorano nelle tecnologie che consentono di risparmiare il petrolio. Se ci sono delle tecnologie che riducono il consumo di merci che non sono beni, queste tecnologie creano occupazione ,creano il denaro necessario a pagare l’occupazione con i risparmi che consentono, e riducono l’impatto ambientale.

Quindi sono una maniera intelligente e positiva per uscire dalla recessione, con un salto di qualità che migliora il mondo e fa tornare il lavoro alla sua funzione di migliorare il mondo anziché essere soltanto un’attività che da uno stipendio”.

Quindi, paradossalmente, secondo te la risposta alla recessione è la decrescita?

“Sì, questa è una delle due risposte possibili, l’altra risposta possibile è la guerra. La guerra, infatti, distruggendo delle risorse costringe a produrre delle armi e in seguito a ricostruire. Non è un caso che dall’inizio del nuovo secolo, le guerre siano aumentate, soprattutto in Iraq e in Afganistan dove si stabilisce il controllo dei flussi del petrolio e delle fonti energetiche. Quindi la decrescita non è una soluzione scontata; è una soluzione possibile, e fra le due soluzioni è quella migliore, non solo perché la guerra è il male assoluto, ma perché la decrescita consente e offre le condizioni per poter migliorare la situazione ambientale ed ecologica”.

Tu ci credi che si prenderà la via della decrescita concretamente oppure il mondo Occidentale non è ancora pronto?

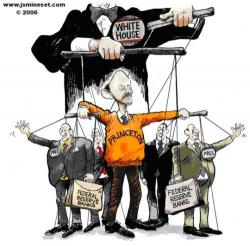

“Il mondo Occidentale non ha ancora capito. Se lo avesse fatto, i vari governi non si concentrerebbero sul rilancio dell’industria automobilistica o su quello della domanda attraverso le opere pubbliche (vedi TAV, Mose o Centrali nucleari). Anche Obama, che viene tanto santificato, accanto alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico, nella sua politica energetica prevede anche le centrali nucleari e il carbone pulito. Fa un mix di tutte queste cose

I governi, quindi, non hanno ancora capito. Coloro che fanno il discorso sulla decrescita sono pochi e non riescono ad influenzare i molti. L’unica possibilità che la situazione si sblocchi è che la crescita delle difficoltà vissute dalle persone faccia maturare rapidamente all’interno delle popolazioni l’esigenza una soluzione di carattere diverso.

Affinché da questo disagio, da questa sofferenza, maturi la convinzione che la decrescita sia la soluzione, è necessario che i gruppi che attualmente si stanno occupando di decrescita siano in grado di influenzare sempre di più l’opinione pubblica, trovino la capacità di comunicare le loro idee ad una cerchia più ampia”

Sai se fuori dall’Italia ci sono gruppi che, magari con altre etichette, stanno portando avanti una filosofia del genere, oppure quello della decrescita è un fenomeno solo italiano?

“In Italia c’è una maggiore concretezza rispetto ai cugini francesi, ma questo non dipende solo dal fatto che il movimento della decrescita felice ha fatto una scelta di concretezza. Nel nostro paese, infatti, ci troviamo in un contesto sociale molto ricco e attivo che va dai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), alle banche del tempo, alle botteghe del commercio equo e solidale, al volontariato. Tutti gruppi che si muovono in questa direzione e che hanno già fatto questa scelta. Il nostro movimento, quindi, ha trovato un terreno molto fertile che gli ha permesso di orientarsi verso la concretezza. In altri paesi non mi risulta che esista un fenomeno di questo genere, anche se a livello sociale le popolazioni stanno già cercando di difendersi dagli effetti della crisi attraverso forme di autoproduzione, di solidarietà reciproca. Nelle principali città degli Usa l’autoproduzione di frutta e verdura, ad esempio, ha avuto un impulsso talmente forte che nell’ultimo anno la principale società che vende i semi ha raddoppiato il fatturato. Oltre ai semi si stanno realizzando anche dei piccoli allevamenti di animali da cortile. Nei parchi di Londra che appartengono alla corona inglese, accanto ai fiori si cominciano a coltivare anche degli ortaggi in maniera biologica e c’è un invito molto forte a frequentare dei corsi di aggiornamento per queste colture di carattere biologico per tutte le persone che hanno un giardino in casa. Il 50% del cibo che viene consumato all’Avana viene autoprodotto in piccoli orti familiari.

C’è una tendenza a riscoprire dei modi tradizionali di lavorare, di produrre, di nutrirsi che sono tipici di tutte le situazioni in cui si rompe un meccanismo fondato sulla mercificazione totale e assoluta. Il fenomeno degli orti urbani ha avuto un impulso molto forte dappertutto durante la seconda guerra mondiale. In Italia il periodo dell’autarchia forzata è stato caratterizzato da un’esplosione di creatività e di autoproduzione, di innovazione e di invenzione da parte delle persone, perché le ristrettezze economiche che sono seguite le hanno costrette a riscoprire queste cose”.

La crisi, per Pallante,è reale. E' cominciata negli Usa e si è poi propagata in tutto il pianeta

Spesso in Italia si tende a pensare che siamo il paese peggiore del mondo. In base a ciò che hai detto prima, però, l’Italia potrebbe rivelarsi il paese più predisposto al cambio di paradigma! È così?

“Da noi ci sono una compresenza di aspetti estremamente negativi (vedi la difficoltà delle grandi città a far partire una raccolta differenziata a causa di problemi organizzativi, ma anche comportamentali) e alcune punte che stanno dimostrando un’attenzione e una sensibilità molto forte. Credo che l’incedere della crisi faccia emergere questi esempi positivi, imitati poi da un numero sempre maggiore di persone che vedono che chi fa certe scelte di sobrietà, di autoproduzione, di rapporti positivi con gli altri, può stare meglio rispetto a chi non fa queste cose.”.

di Daniel Tarozzi